信息来源:北京齐白石艺术研究会 发布日期:2023-12-04

(一九一七---一九三六)

民国六年(丁巳·一九一七),我五十五岁。我自五出五归之后,这八九年来,足迹仅在湘潭附近,偶或去到长沙省城,始终没有离开湖南省境。我本不打算再作远游。不料连年兵乱,常有军队过境,南北交哄,互相混战,附近土匪,乘机蜂起。官逼税捐,匪逼钱谷,稍有违拒,巨祸立至。弄得食不安席,寝不安枕,没有一天不是提心吊胆地苟全性命。那年春夏间,又发生了兵事,家乡谣言四起,,有碗饭吃的人,纷纷别谋避地之所。我正在进退两难、一筹莫展的时候,接到樊樊山来信, 劝我到京居住,卖画足可自给。我迫不得已辞别了父母妻子,携着简单行李,独自动身北上。

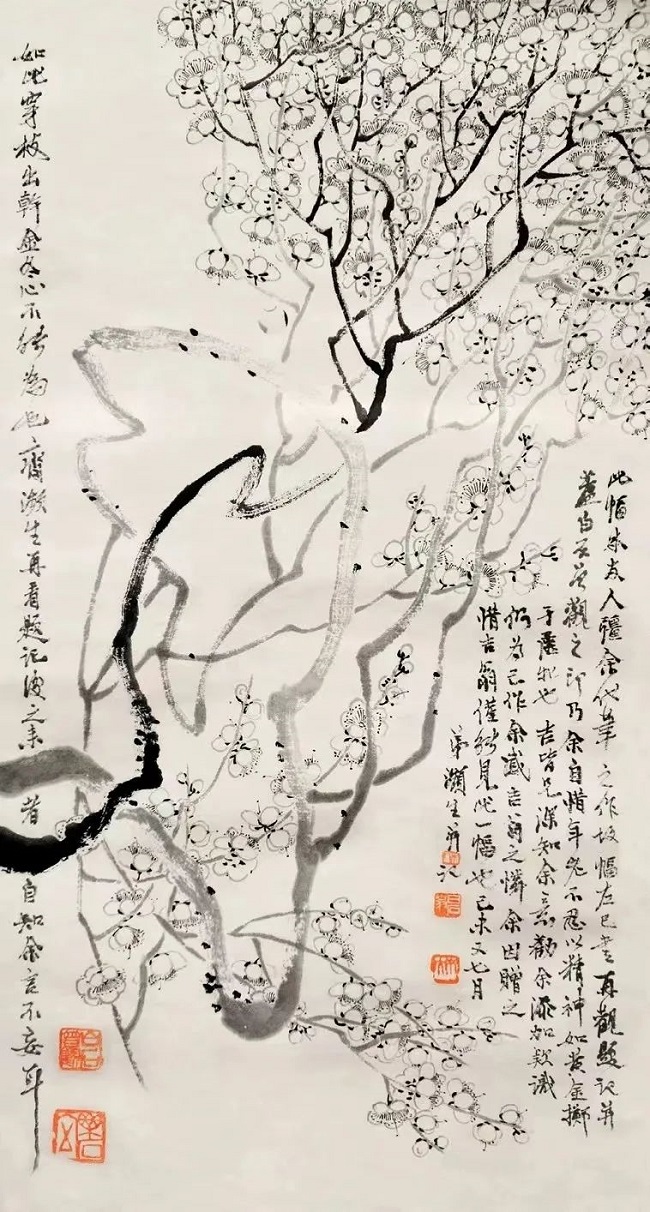

《墨梅图》( 1917年)齐白石 作

阴历五月十二日到京,这是我第二次来到北京,住在前门外西河沿排子胡同阜丰米局后院郭葆生家。住了不到十天,恰逢复辟之变,北京城内,风声鹤唳,一夕数惊。葆生说:“民国元年正月,乱兵到处抢劫,闹得很凶,此番变起,不可不加小心。” 遂于五月二十日,带着眷属,到天津租界去避难,我也随着去了。

龙阳人易实甫,名顺鼎,我因樊樊山的介绍,和他相识,他也常到葆生家来闲谈,和我虽是初交,却很投机。他听说我们要赴津避难,力劝不必多此一举。我走的那天,他还派人约我到煤市街文明园听坤伶鲜灵芝的戏,我只好辜负他的厚意,回了一张便条辞谢了。

《梅花图》(1919年) 齐白石 作

我们坐上火车,路过黄村万庄一带,正值段祺瑞部将李长泰的军队和张勋的辫子兵打得非常激烈,在火车到站不敢停留,冒着炮火直冲过去,侥幸没出危险,平安到津。到六月底,又随同葆生一家,返回北京,住在延寿寺街炭儿胡同,也是郭葆生家。那里同住的有一个无赖,专想骗葆生的钱,因我在旁,碍了他的手脚,就处处跟我为难。我想,对付小人,还是远而避之,不去惹他的好,遂搬到西砖胡同法源寺庙内,和杨潜庵同住。潜庵,名昭隽,本是同乡熟友,写得一笔好字,送我的字真不少,我刻了两方印章,送他为报。张仲飏也在北京,住在阎王庙街,常来法源寺和我叙谈。

陈师曾

我在琉璃厂南纸铺,挂了卖画刻印的润格,陈师曾见着我刻的印章,特到法源寺来访我,晤谈之下,即成莫逆。师曾名衡恪,江西义宁人,现任教育部编审员。他祖父宝箴,号右铭,做过我们湖南抚台,官声很好。他父亲三立,号伯严,又号散原,是当代的大诗人。

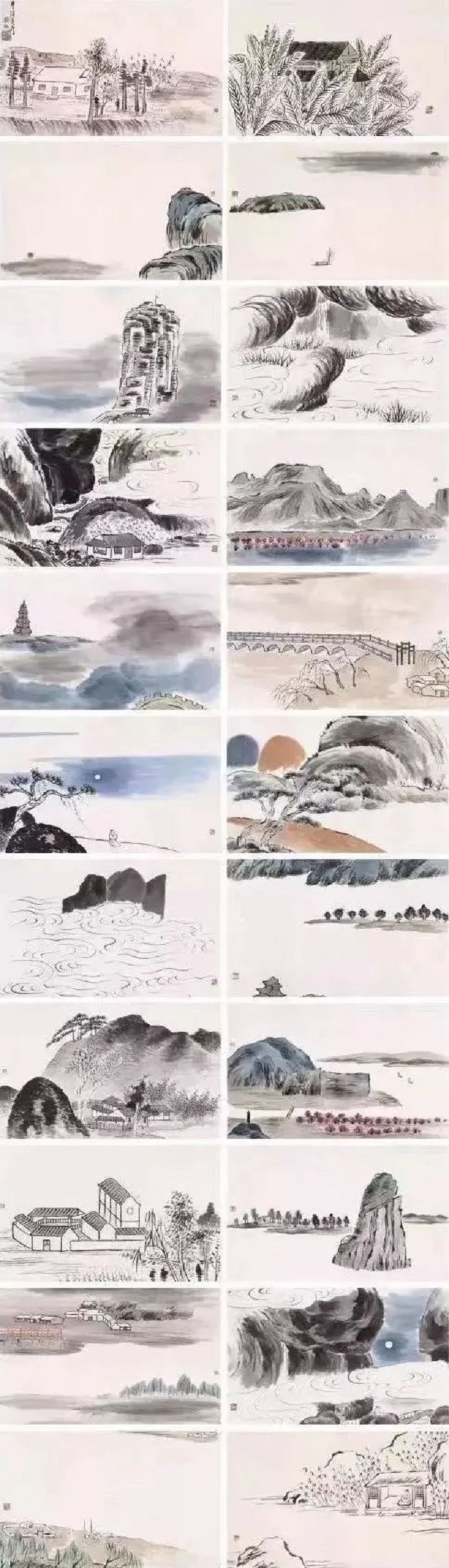

《借山图卷》(1910年)齐白石 作

师曾能画大写意花卉,笔致矫健,气魄雄伟,在京里很负盛名。我在行箧中,取出借山图卷,请他鉴定。他说我的画格是高的,但还有不到精湛的地方。题了一首诗给我,说:“曩于刻印知齐君,今复见画如篆文。束纸丛蚕写行脚,脚底山川生乱云。齐君印工而画拙,皆有妙处难区分。但恐世人不识画,能似不能非所闻。正如论书喜姿媚,无怪退之讥右军。画吾自画自合古,何必低首求同群?” 他是劝我自创风格,不必求媚世俗,这话正合我意。

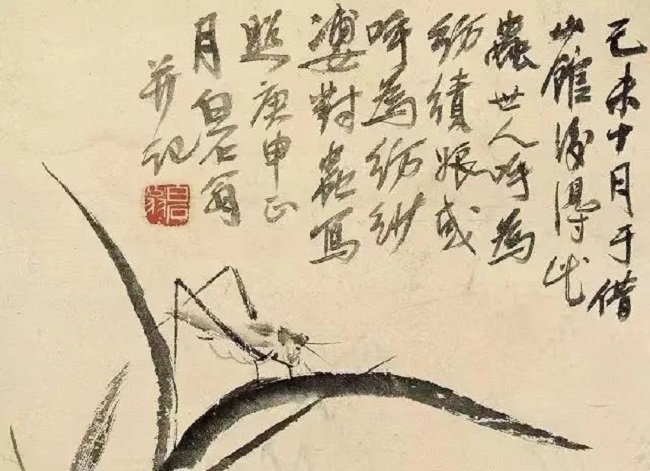

《纺织娘》(1919年)齐白石 作

我常到他家去,他的书室取名“槐堂”,我在他那里和他谈画论世,我们所见相同,交谊就愈来愈深。我出京时做了一首诗:“槐堂六月爽如秋,四壁嘉陵可卧游。尘世几能逢此地,出京焉得不回头。”我此次到京,得交陈师曾做朋友,也是我一生可纪念的事。

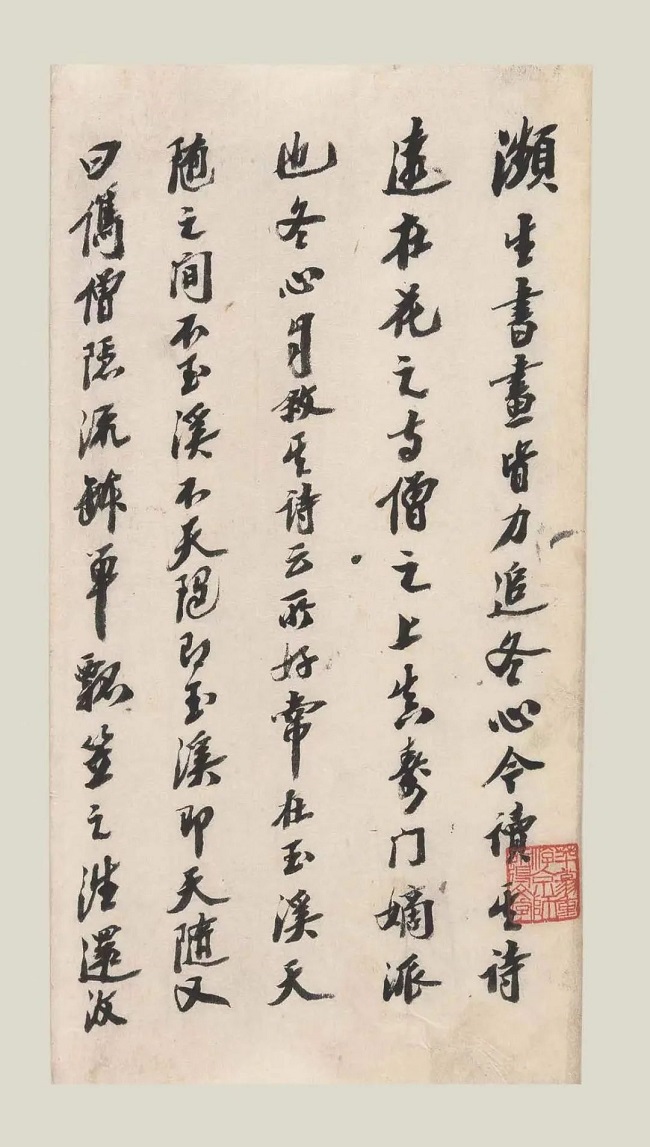

樊樊山是看得起我的诗的,我把诗稿请他评阅,他做了一篇序文给我,说:“ 濒生书画,皆力追冬心,今读其诗,远在花之寺僧之上,真寿门嫡派也。冬心自叙其诗云,所好常在玉溪天随之间,不玉溪,不天随,即玉溪,即天随。”

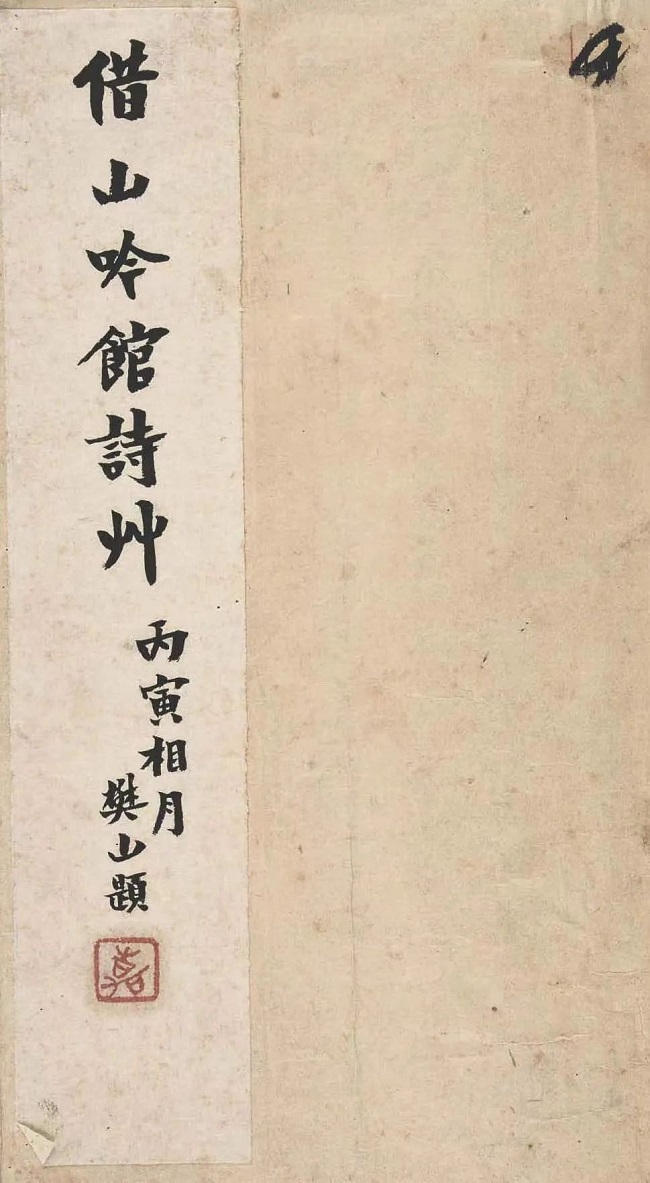

《借山吟馆诗草》 齐白石 作 樊樊山 题

又曰:“ 俊僧隐流钵单瓢笠之往还,饶苦硬清峭之思。今欲序濒生之诗,亦卒无以易此言也。冬心自道云,只字也从辛苦得,恒河沙里觅铜金。凡此等诗,看似寻常,皆从刿心𬬸肝而出,意中有意,味外有味,断非冠进贤冠,骑金络马,食中书省新煮念头者所能知。惟当与苦行头陀,在长明灯下读,与空谷佳人,在梅花下读,与南宋前明诸遗老,在西湖灵隐昭庆诸寺中,相与寻摘而品定之,斯为雅称耳。”

《借山吟馆诗草》序 樊樊山 作

樊山这样地恭维我,我真是受宠若惊。他并劝我把诗稿付印。隔了十年,我才印出了《借山吟馆诗草》,樊山这篇序文,就印在卷首。

我这次到京,除了易实甫、陈师曾二人以外,又认识了江苏泰州凌直支(文渊)、广东顺德罗瘿公(惇融)、敷庵(惇㬊)兄弟,江苏丹徒江蔼士(吉麟)、江西丰城王梦白(云)、四川三台萧龙友(方骏)、浙江绍兴陈半丁(年)、贵州息烽姚茫父(华)等人。凌、汪、王、陈、姚都是画家,罗氏兄弟是诗人兼书法家,萧为名医,也是诗人。尊公(次溪按:这是指我的父亲,下同)沧海先生,跟我同是受业于湘绮师的,神交已久,在易实甫家晤见,真是如逢故人,欢若平生(次溪按:先君篁溪公,讳伯桢,尝刊《沧海丛书》,别署沧海)。

还认识了两位和尚,一是法源寺的道阶,一是阜成门外衍法寺的瑞光。瑞光是会画的,后来拜我为师。旧友在京的,有郭葆生、夏午诒、樊樊山、杨潜庵、张仲飏等。新知旧雨,常在一起聚谈,客中并不寂寞。

《西城三怪图》齐白石 作

不过新交之中,有一个自命科榜的名士,能诗能画,以为我是木匠出身,好像生来就比他低下一等,常在朋友家遇到,表面虽也虚与我周旋,眉目之间,终不免流露出倨傲的样子。他不仅看不起我的出身,尤其看不起我的作品,背地里骂我画得粗野,诗也不通,简直是一无可取,一钱不值。他还常说: “画要有书卷气,肚子里没有一点书底子,画出来的东西,俗气熏人,怎么能登大雅之堂呢!讲到诗的一道,又岂是易事,有人说,自鸣天籁,这天籁两字,是不读书人装门面的话,试问自古至今,究竟谁是天籁的诗家呢?” 我明知他的话是针对着我说的。文人相轻,是古今通例,这位自称有书卷气的人,画得本极平常,只靠他的科名,卖弄身份。

我认识的科甲中人,也很不少,像他这样的人,并不觉得物稀为贵。况且画好不好,诗通不通,谁比谁高明,百年后世,自有公评,何必争此一日短长,显得气度不广。当时我做的《题棕树》诗,有两句说:“ 任君玩厌千回剥,转觉临风遍体轻。” 我对于此公,总是逆来顺受,丝毫不与他计较,毁誉听之而已。

《青 灯》(花卉册页八开之三) 齐白石 作

到了九月底,听说家乡乱事稍定,我遂出京南下。十月初十日到家,家里人避兵在外,尚未回来,茹家冲宅内,已被抢劫一空。

民国七年(戊午·一九一八),我五十六岁。家乡兵乱,比上年更加严重得多,土匪明目张胆,横行无忌,抢劫绑架,吓诈钱财,几乎天天耳有所闻,稍有余资的人,没有一个不是栗栗危惧。我本不是富裕人家,只因这几年来,生活比较好些,一家人糊得上嘴,吃得饱肚子,附近的坏人歹徒,看着不免眼红,遂有人散布谣言,说是:“芝木匠发了财啦!去绑他的票!”一般心存忌嫉、幸灾乐祸的人,也跟着起哄,说:“ 芝木匠这几年,确有被绑票的资格啦!”

我听了这些威吓的话,家里怎敢再住下去呢?趁着邻居不注意的时候,悄悄地带着家人,匿居在紫荆山下的亲戚家里。那边地势偏僻,只有几间矮小的茅屋,倒是个避乱的好地方。我住下以后,隐姓埋名,时刻提防,惟恐给人知道了发生麻烦。那时的苦况,真是一言难尽。

《秋 荷》齐白石 作

我在诗草的自叙中,说过几句话:“吞声草莽之中,夜宿于露草之上,朝餐于苍松之阴。时值炎夏,浃背汗流,绿蚁苍蝇共食,野狐穴鼠为邻。殆及一年,骨如柴瘦,所稍胜于枯柴者,尚多两目而能四顾,目睛莹莹然而能动也。”到此地步,才知道家乡虽好,不是安居之所。

我答朋友的诗,有两句说:“借山亦好时多难,欲乞燕台葬画师。” 打算从明年起,往北京定居,到老死也不再回家乡来住了。

民国八年(己未·一九一九),我五十七岁。三月初,我第三次来到北京。那时,我乘军队打着清乡旗号,土匪暂时敛迹的机会,离开了家乡。

离家之时,我父亲年已八十一岁,母亲七十五岁。两位老人知道我这一次出门,不同以前的几次远游,定居北京,以后回来,把家乡反倒变为作客了。因此再三叮咛,希望时局安定些,常常回家看看。春君舍不得扔掉家乡一点薄产,情愿带着儿女,株守家园,说她是个女人,留在乡间,见机行事,谅无妨害,等我在京谋生,站稳脚跟,她就往来京湘,也能时时见面。并说我只身在外,一定感觉不很方便,劝我置一副室,免得客中无人照料。

《蔬香图》( 扇面 1921年) 齐白石 作

春君处处为我设想,体贴入微,我真有说不尽的感激。当时正值春雨连绵,借山馆前的梨花,开得正盛,我的一腔别离之情,好像雨中梨花,也在替人落泪。登上了火车,沿途风景,我无心观看,心潮起伏不定,说不出是怎样滋味。我在诗草的自叙中说: “过黄河时,乃幻想曰,安得手有嬴氏赶山鞭,将一家草木,过此桥耶! ” 我留恋着家乡,而又不得不避祸远离,心里头真是难受得很哪!

到了北京,仍住法源寺庙内,卖画刻印,生涯并不太好,那时物价低廉,勉强还可以维持生计。每到夜晚,想起父母妻子,亲戚朋友,远隔千里,不能聚首一处,辗侧枕上,往往通宵睡不着觉,忧愤之余,只有做些小诗,解解心头的闷气。曾记在家临别,藤萝正开,小园景色,常在脑海里盘旋,一刻都忘它不掉。我补做了一诗: “春园初暖闹蜂衙,天半垂藤散紫霞。雷电不行笳鼓震,好花时节上京华。”

《野藤游蜂图》( 1920年) 齐白石 作

到了中秋节边,春君来信说,她为了我在京成家之事,即将来京布置,嘱我预备住宅。我托人在右安门内,陶然亭附近,龙泉寺隔壁,租到几间房,搬了进去,这是我在北京正式租房的第一次。

不久,春君来京,给我聘到副室胡宝珠,她是光绪二十八年壬寅八月十五中秋节生的,小名叫作桂子,时年十八岁。原籍四川酆都县转斗桥胡家冲,父亲名以茂,是个篾匠,有一个胞姊,嫁给朱氏,还有一个胞弟,名叫海生。冬间,听说湖南又有战事,春君挂念家园,急欲回去,我遂陪她同行。起程之时,我做了一首诗,中有句云:“愁似草生删又长,盗如山密铲难平。”那时,我们家乡,兵匪不分,群盗如毛,我的诗,虽是志感,也是纪实。

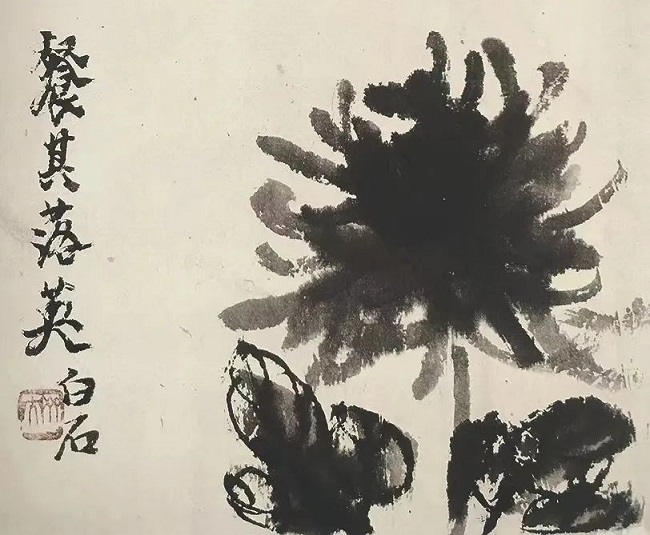

《落英图》 齐白石 作

民国九年(庚申·一九二〇),我五十八岁。春二月,我带着三子良琨、长孙秉灵,来京就学。那年,良琨十九岁,秉灵十五岁。刚出家门,走到莲花山下,逢着大雨,附近有一人家,是我们从前的邻居,三人到他家去避雨,雨停了再走。我是出门惯的,向来不觉旅行之苦,此次带了儿孙,不免有些累赘了。我有诗纪事: “不解吞声小阿长,携家北上太仓皇。回头有泪亲还在,咬定莲花是故乡。”

《秋色图》(1920年)齐白石 作

到北京后,因龙泉寺僻处城南,交通很不方便,又搬到宣武门内石灯庵去住。我从法源寺搬到龙泉寺,又从龙泉寺搬到石灯庵,连搬三处,都是住的庙产,可谓与佛有缘了。戏题一诗: “法源寺徙龙泉寺,佛号钟声寄一龛。谁识画师成活佛,槐花风雨石灯庵。”

刚搬去不久,直皖战事突起,北京城内,人心惶惶。郭葆生在帅府园六号租到几间房子,邀我同去避难,我带着良琨、秉灵,祖孙父子三人,一同去住。帅府园离东交民巷不远,东交民巷有各国公使馆,附近一带,号称保卫界。我当时做了一首诗: “石灯庵里胆惶惶,帅府园间竹叶香。不有郭家同患难,乱离谁念寄萍堂。”战事没有几天就停了,我搬回西城。

《花鸟草虫四屏之二》(1920年) 齐白石 作

只因石灯庵的老和尚,养着许多鸡犬,从早到晚,鸡啼犬吠之声,不绝于耳,我早想另迁他处。恰好宝珠托人找到了新址,战事停止后,我们全家就搬到象坊桥观音寺内。不料观音寺的佛事很忙,佛号钟声,昼夜不断,比石灯庵更加嘈杂得多。住了不到一个月,又迁到西四牌楼迤南三道栅栏六号,才算住得安定些。从此我的住所,与庙绝缘了。记得你我相识,是我住在石灯庵的时候。在此以前,我访尊公闲谈,去过你家多次,那时你上学去了,总没见着,直到你来石灯庵,我们才会了面。年月过得好快,一晃已是几十年哪!(次溪按:那年初夏,我随先君同到石灯庵去的,时年十二岁。)

《菊鸟图》(1919年)齐白石 作

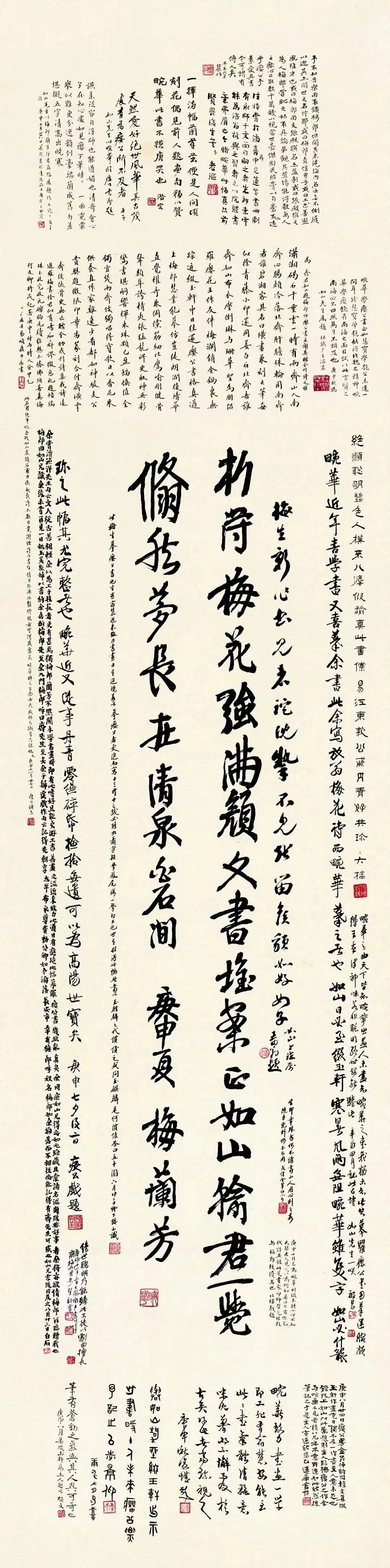

我那时的画,学的是八大山人冷逸的一路,不为北京人所喜爱,除了陈师曾以外,懂得我画的人,简直是绝无仅有。我的润格,一个扇面,定价银币两圆,比同时一般画家的价码,便宜一半,尚且很少人来问津,生涯落寞得很。我自题花果画册的诗,有句说: “冷逸如雪个,游燕不值钱。”雪个是八大山人的别号,我的画,虽是追步八大山人,自谓颇得神似,但在北京,确是不很值钱的哩。师曾劝我自出新意,变通画法,我听了他话,自创红花墨叶的一派。我画梅花,本是取法宋朝杨补之(无咎)。同乡尹和伯(金阳)在湖南画梅是最有名的,他就是学的杨补之,我也参酌他的笔意。

《红梅图》( 1920年) 齐白石 作

师曾说:“工笔画梅,费力不好看。”我又听了他的话,改换画法。同乡易蔚儒(宗夔),是众议院的议员,请我画了一把团扇,给林琴南看见了,大为赞赏,说:“南吴北齐,可以媲美。”他把吴昌硕跟我相比,我们的笔路,倒是有些相同的。经易蔚儒介绍,我和林琴南交成了朋友。同时我又认识了徐悲鸿、贺履之、朱悟园等人。我的同乡老友黎松安,因他儿子劭西在教育部任职,也来到北京,和我时常见面。

我跟梅兰芳认识,就在那一年的下半年。记得是在九月初的一天,齐如山来约我同去的。兰芳性情温和,礼貌周到,可以说是恂恂儒雅。那时他住在前门外北芦草园,他的书斋名“缀玉轩”,布置得很讲究,听说外国人也常去访他的。

他家里种了不少的花木,有许多是外间不经见的。光是牵牛花就有百来种样式,有的开着碗般大的花朵,真是见所未见,从此我也画上了此花。当时兰芳叫我画草虫给他看,亲自给我磨墨理纸,画完了,他唱了一段《贵妃醉酒》,非常动听。同时在座的,还有两人:一是教他画梅花的汪蔼士,跟我也是熟人。一是福建人李释堪(宣倜),是教他做诗词的,释堪从此也成了我的朋友。

梅兰芳在北影拍摄影片时与齐白石合影。

有一次,我到一个大官家去应酬,满座都是阔人,他们看我衣服穿得平常,又无熟友周旋,谁都不来理睬。我窘了半天,自悔不该贸然而来,讨此没趣。想不到兰芳来了,对我很恭敬地寒暄了一阵,座客大为惊讶,才有人来和我敷衍,我的面子,总算圆了回来。事后,我很经意地画了一幅《雪中送炭图》,送给兰芳,题了一诗,有句说:“而今沦落长安市,幸有梅郎识姓名。”势利场中的炎凉世态,是既可笑又可恨的。

摹罗瘿公行书放翁梅花诗 梅兰芳 作

民国十年(辛酉·一九二一),我五十九岁。夏午诒在保定,来信约我去过端阳节,同游莲花池,是清末莲池书院旧址,内有朱藤,十分茂盛。我对花写照,画了一张长幅,住了三天回京。秋返湘潭,重阳到家,父母双亲都健康,心颇安慰。

九月二十五日得良琨从北京发来电报,说秉灵病重,我同春君立刻动身北行。路过长沙,得良琨信,说秉灵病已轻减,到汉口,又接到信说,病已脱离险境,可以无碍。我才放宽了心,复信给良琨,称赞他办事周密。

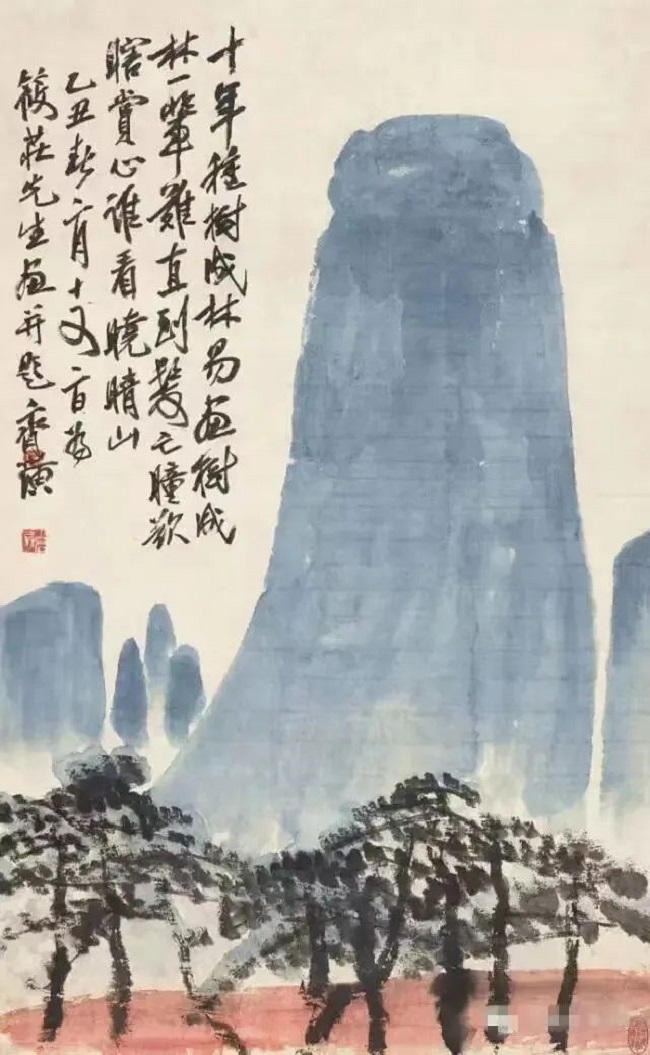

《云山图》( 1922年) 齐白石 作

回到北京,秉灵的病,果然好了。腊月二十日,宝珠生了个男孩子,取名良迟,号子长,这是宝珠的头一胎,我的第四个儿子。那年宝珠才二十岁,春君因她年岁尚轻,生了孩子,怕她不善抚育,就接了过来,亲自照料。夜间专心护理,不辞辛劳,孩子饿了,抱到宝珠身边喂乳,喂饱了又领去同睡。

冬令夜长,一宵之间,冒着寒威,起身好多次。这样的费尽心力,爱如己出,真是世间少有,不但宝珠知恩,我也感激不尽。

《葫 芦》齐白石 作

民国十一年(壬戌·一九二二),我六十岁。春,陈师曾来谈:日本有两位著名画家,荒木十亩和渡边晨亩,来信邀他带着作品,参加东京府厅工艺馆的中日联合绘画展览会,他叫我预备几幅画,交他带到日本去展览出售。

我在北京,卖画生涯,本不甚好,难得师曾这样热心,有此机会,当然乐于遵从,就画了几幅花卉山水,交他带去。师曾行后,我送春君回到家乡,住了几天,我到长沙,已是四月初夏之时了。初八那天,在同族逊园家里,见到我的次女阿梅,可怜四年不见,她憔悴得不成样子。她自嫁到宾氏,同夫婿不很和睦,逃避打骂,时常住在娘家,有时住在娘家的同族或亲戚处。听说她的夫婿,竟发了疯,拿着刀想杀害她,幸而跑得快,躲在邻居家,才保住了性命。她屡次望我回到家乡来住,我始终没有答允她。此番相见,说不出有许多愁闷,我做了两首诗,有句说:“赤绳勿太坚,休误此华年! ”我是婉劝她另谋出路,除此别无他法。

《荷 花》(1922年) 齐白石 作

那时张仲飏已先在省城,尚有旧友胡石庵、黎戬斋等人,杨晰子的胞弟重子,名钧,能写隶书,也在一起。我给他们作画刻印,盘桓了十来天,就回到北京。

陈师曾从日本回来,带去的画,统都卖了出去,而且卖价特别丰厚。我的画,每幅就卖了一百圆银币,山水画更贵,二尺长的纸,卖到二百五十圆银币。这样的善价,在国内是想也不敢想的。还听说法国人在东京,选了师曾和我两人的画,加入巴黎艺术展览会。日本人又想把我们两人的作品和生活状况,拍摄电影,在东京艺术院放映。这都是意想不到的事。我做了一首诗,作为纪念:“曾点胭脂作杏花,百金尺纸众争夸。平生羞杀传名姓,海国都知老画家。”

《石 榴》 齐白石 作

经过日本展览以后,外国人来北京买我画的很多。琉璃厂的古董鬼,知道我的画,在外国人面前,卖得出大价,就纷纷求我的画,预备去做投机生意。一般附庸风雅的人,听说我的画,能值钱,也都来请我画了。从此以后,我卖画生涯,一天比一天兴盛起来。这都是师曾提拔我的一番厚意,我是永远忘不了他的。

长孙秉灵,肄业北京法政专门学校,成绩常列优等,去年病后,本年五月又得了病,于十一月初一日死了,年十七岁。回想在家乡时,他才十岁左右,我在借山馆前后,移花接木,他拿着刀凿,跟在我身后,很高兴地帮着我,当初种的梨树,他尤出力不少。我悼他的诗,有云:“梨花若是多情种,应忆相随种树人。”秉灵的死,使我伤感得很。

《达摩祖师像》齐白石 作

民国十二年(癸亥·一九二三),我六十一岁。从本年起,我开始作日记,取名《三百石印斋纪事》。只因性懒善忘,隔着好几天,才记上一回。因此,日子不能连贯,自己看来,聊胜于无而已。

中秋节后,我从三道栅栏迁至太平桥高岔拉一号,在辟才胡同西口迤南,沟沿的东边(次溪按:高岔拉现称高华里,沟沿早已填平,现称赵登禹路)。

《牵牛草虫》 齐白石 作

搬进去后,我把早先湘绮师给我写的“寄萍堂”横额,挂在屋内。附近有条胡同,名叫鬼门关(次溪按:鬼门关现称贵门关),听说明朝时候,那里是刑人的地方。我做的寄萍堂诗,有两句:“马面牛头都见惯,寄萍堂外鬼门关。”

当我在三道栅栏迁出之先,记得是七月二十四日那天,陈师曾来,说他要到大连去。不料我搬到高岔拉后不久,得到消息:师曾在大连接家信,奔继母丧,到南京去,八月初七日得痢疾死了。我失掉一个知己,心里头感觉得异常空虚,眼泪也就止不住地流了下来。

我做了几首悼他的诗,有句说:

哭君归去太匆忙,朋友寥寥心益伤。

君我有才招世忌,谁知天亦厄君年。

此后苦心谁识得,黄泥岭上数株松。

北京旧有一种风气,附庸风雅的人,常常招集画家若干人,在家小饮,预先备好了纸笔画碟,请求合作画一手卷或一条幅,先动笔的,算是这幅画的领袖,在报纸上发表姓名,照例是写在第一名。师曾逢到这种场面,并不谦逊,往往拿起笔来,首先一挥。有的人对他很不满意,他却旁若无人,依然谈笑风生。

《墨菊蟹图》(1924年)齐白石 作

自他死后,我怀念他生前的豪情逸致,不可再见,实觉怅惘之至,曾有 “樽前夺笔失斯人” 的诗句。他对于我的画,指正的地方很不少,我都听从他的话,逐步地改变了。他也很虚心地采纳了我的浅见,并不厌恶我的忠告。我有 “君无我不进,我无君则退” 的两句诗,可以概见我们两人的交谊。可惜他只活了四十八岁,这是多么痛心的事啊!

《雪景山水》齐白石 作

那年十一月十一日,宝珠又生了一个男孩,取名良已,号子泷,小名迟迟。这是我第五个儿子,宝珠生的次子。

民国十三年(甲子·一九二四),我六十二岁。十四年(乙丑·一九二五),我六十三岁。良琨这几年跟我学画,在南纸铺里也挂上了笔单,卖画收入的润资,倒也不少,足可自立谋生。儿媳张紫环能画梅花,倒也很有点笔力。因为高岔拉房子不够宽敞,他在象坊桥租到了几间房,于甲子年八月初,分居到那边,我给了他一百圆的迁居费。到了冬天,他又搬到南闹市口,离我住的高岔拉,并不太远,他和我常相来往。

《长沙图》(1924年)齐白石 作

乙丑年的正月,同乡宾恺南先生从湘潭到北京,我在家里请他吃饭,邀了几位同乡作陪。恺南名玉瓒,是癸卯科的解元,近年来喜欢研究佛学。

席间,有位同乡对我说:“你的画名,已是传遍国外,日本是你发祥之地,离我们中国又近,你何不去游历一趟,顺便卖画刻印,保管名利双收,饱载而归。”

我说:“我定居北京,快过九个年头啦!近年在国内卖画所得,足够我过活,不比初到京时的门可罗雀了。我现在饿了,有米可吃,冷了,有煤可烧,人生贵知足,煳上嘴,就得了,何必要那么多钱,反而自受其累呢!”

恺南听了,笑着对我说: “濒生这几句话,大可以学佛了!”他就跟我谈了许多禅理。他住在西四牌楼广济寺,我去回访,他送了我好几部佛经,劝我学佛。

《松山图》(1925年)齐白石 作

二月底。我生了一场大病,七天七夜,人事不知,等到苏醒回来,满身无力,痛苦万分。足足病了一个来月,才能起坐。当我病亟时,自己忽发痴想:“六十三岁的火坑,从此就算过去了吗?”幸而没有死,又活到了现在。

那年,梅兰芳正式跟我学画草虫,学了不久,他已画得非常生动。

民国十五年(丙寅·一九二六),我六十四岁。春初,回湖南探视双亲,到了长沙,听说家乡一带,正有战事,道路阻不得通。耽了几天,无法可想,只得折回,从汉口坐江轮到南京,乘津浦车经天津回到北京,已是二月底了。

隔不了十几天,三月十五日,忽接我长子良元来信,说我母亲病重,恐不易治,要我汇款济急。我打算立刻南行,到家去看看,听得湘鄂一带,战火弥漫,比了上月,形势更紧,我不能插翅飞去,心里焦急如焚,不得已于十六日汇了一百元给良元。

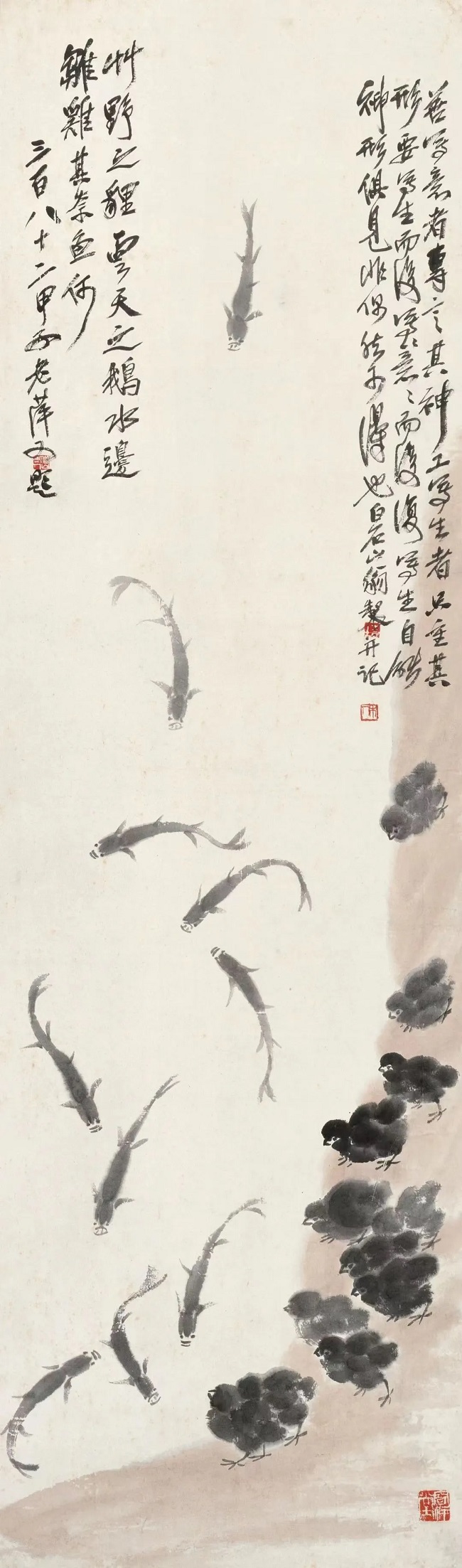

《雏鸡小鱼》(1926年)齐白石 作

142x41.5cm 轴 纸本设色 北京画院

我定居北京以来,天天作画刻印,从未间断,这次因汇款之后,一直没有再接良元来信,心乱如麻,不耐伏案,任何事都停顿下了。到四月十九日,才接良元信,说我母亲于三月初得病,延至二十三日已时故去,享年八十二岁。弥留时还再三地问:“纯芝回来了没有?我不能再等他了!我没有看见纯芝,死了还悬悬于心的啊!” 我看了此信,眼睛都要哭瞎了。

既是无法奔丧,只可立即设了灵位,在京成服。这样痛心的事,岂是几句话说得尽的。总而言之,我飘流在外,不能回去亲视含殓,简直不成为人子,不孝至极了。

《搔背图》(1926年)齐白石 作

89x47cm 纸本设色 北京画院藏

我母亲一生,忧患之日多,欢乐之日少。年轻时,家境困苦,天天为着柴米油盐发愁,里里外外,熬尽辛劳。年将老,我才得成立,画名传播,生活略见宽裕,母亲心里高兴了些,体气渐渐转强。本来她时常闹病,那时倒可以起床,不经医治,病也自然地好了。后因我祖母逝世,接着我六弟纯俊,我长妹和我长孙,先后夭亡,母亲连年哭泣,哭得两眼眶里,都流出了血,从此身体又见衰弱了。

七十岁后,家乡兵匪作乱,几乎没有一天过的安静日子。我因有了一口饭吃,地痞流氓,逼得我不敢在家乡安居,飘流在北京,不能在旁侍奉,又不能迎养到京,心悬两地,望眼欲穿。今年春初,我到了长沙,离家只有百里,又因道阻,不能到家一见父母,痛心之极。

我做了一篇《齐璜母亲周太君身世》一文,也没有说得详尽。

《丹荔飘香》(1926年) 齐白石 作

设色纸本 成扇

七夕那天,又接良元来信,说我父亲六月初得了夏火症,隔不多久,病渐好转,已经进饭,忽然病人反病得非常危险,任何东西都咽不进去。我得信后,心想父亲已是八十八岁了,母亲又已故去,虽有春君照顾着他,我总得回家去看看,才能放心。

只因湘鄂两省正是国民革命军和北洋军阀激战的地方,一层一层的战线。无论如何是通不过去的。要想绕道广东,再进湖南,探听得广东方面,大举北伐,沿途兵车拥挤,亦难通行,株守北京,一点办法都没有,心里头同油煎似的千巴巴地着急。

《日暮归鸦图》齐白石 作

八月初三夜间,良元又寄来快信,我猜想消息不一定是好的,眼泪就止不住地直淌下来。急忙拆信细看。我的父亲已于七月初五日申时逝世。当时脑袋一阵发晕。耳朵嗡嗡地直响,几乎晕了过去。也就在京布置灵堂,成服守制。

在这一年之内,连遭父母两次大故,孤儿哀子的滋味,直觉得活着也无甚兴趣。我亲到樊樊山那里,求他给我父母,各写墓碑一纸,又各做像赞一篇,按照他的卖文润格,送了他一百二十多圆的笔资。我这为子的,对于父母,只尽了这么一点心力,还能算得是个人吗?想起来,心头非但惨痛,而且也惭愧得很哪!

《白 菜》 齐白石 作

137x33.5cm 轴 纸本设色 北京画院藏

那年冬天,我在跨车胡同十五号,买了一所住房,离高岔拉很近,相差不到一百来步,就在年底,搬了进去。

民国十六年(丁卯·一九二七),我六十五岁。北京有所专教作画和雕塑的学堂,是国立的,名称是艺术专门学校,校长林风眠,请我去教中国画。我自问是个乡巴佬出身,到洋学堂去当教习,一定不容易搞好的。

林风眠 画家 中国美术教育的开辟者和先驱

起初,我竭力推辞,不敢答允,林校长和许多朋友,再三劝驾,无可奈何,只好答允去了,心里总多少有些别扭。想不到校长和同事们,都很看得起我,有一个法国籍的教师,名叫克利多,还对我说过:他到了东方以后,接触过的画家,不计其数,无论中国、日本、印度、南洋,画得使他满意的,我是头一个。他把我恭维得了不得,我真是受宠若惊了。

齐白石 《发财图》 1927年作 北京画院藏

学生们也都佩服我,逢到我上课,都是很专心地听我讲,看我画,一点没有洋学堂的学生,动不动就闹脾气的怪事,我也就很高兴地教下去了。

齐白石 《渔翁》 1928年作 中国美术馆藏

民国十七年(戊辰·一九二八),我六十六岁。北京官僚,暮气沉沉,比着前清末年,更是变本加厉。每天午后才能起床,匆匆到署坐一会儿,谓之上衙门,没有多大功夫,就纷纷散了。晚间,酒食征逐之外,继以嫖赌,不到天明不归,最早亦须过了午夜,方能兴尽。

齐白石 《稻草鸡雀》 20年代晚期 中国美术馆藏

我看他们白天不办正事,竟睡懒觉,画了两幅鸡,题有诗句:

“天下鸡声君听否?长鸣过午快黄昏。”

“佳禽最好三缄口,啼醒诸君日又西。”

像这样的腐败习气,岂能有持久不败的道理,所以那年初夏,北洋军阀,整个儿垮了台,这般懒虫似的旧官僚,也就跟着树倒猴儿散了。广东搞出来的北伐军事,大获胜利,统一了中国,国民革命军到了北京,因为国都定在南京,把北京称作北平。

齐白石 《铁拐李》1927年作

艺术专科学校改称艺术学院,我的名义,也改称为教授。木匠当上了大学教授,跟十九年以前,铁匠张仲飏当上了湖南高等学堂的教务长,总算都是我们手艺人出身的一种佳话了。

九月初一日,宝珠生了个女孩,取名良欢,乳名小乖。我长子良元,从家乡来到北京,探问我起居,并报告了许多家乡消息,我五弟纯隽,在这次匪乱中死去,年五十岁,听了很觉凄然。我作了幅画,纪念我五弟,题了一首诗,开首两句说:“惊闻故乡惨,客里倍伤神。”作客在外,又是老年暮景,怀乡之念,当然是很深的。

《借山吟馆诗草》 齐白石自序 1928年 北京画院藏

听到家乡乱事,而况骨肉凋零,更不会不加倍伤神的了。我的《借山吟馆诗草》,是那年秋天印行的。

民国十八年(己巳·一九二九),我六十七岁,十九年(庚午·一九三○),我六十八岁。二十年(辛未·一三一),我六十九岁。在我六十八岁时,二弟纯松在家乡死了,他比我小四岁,享年六十四岁。老年弟兄,又去了一个。同胞弟兄六人,现存三弟纯藻四弟纯培两人,连我仅剩半数了,伤哉!

小鱼图 齐白石

82×42.5cm 纸本墨笔

1925年 北京画院藏

辛未正月二十六日,樊獒山逝世于北平,我又少了一位谈诗的知己,悲悼之怀,也是难以形容。三月十一日,宝珠又生了个女孩,取名良止,乳名小小乖。她的姊姊良欢,原来乳名小乖,添了良止,就叫做大小乖了。

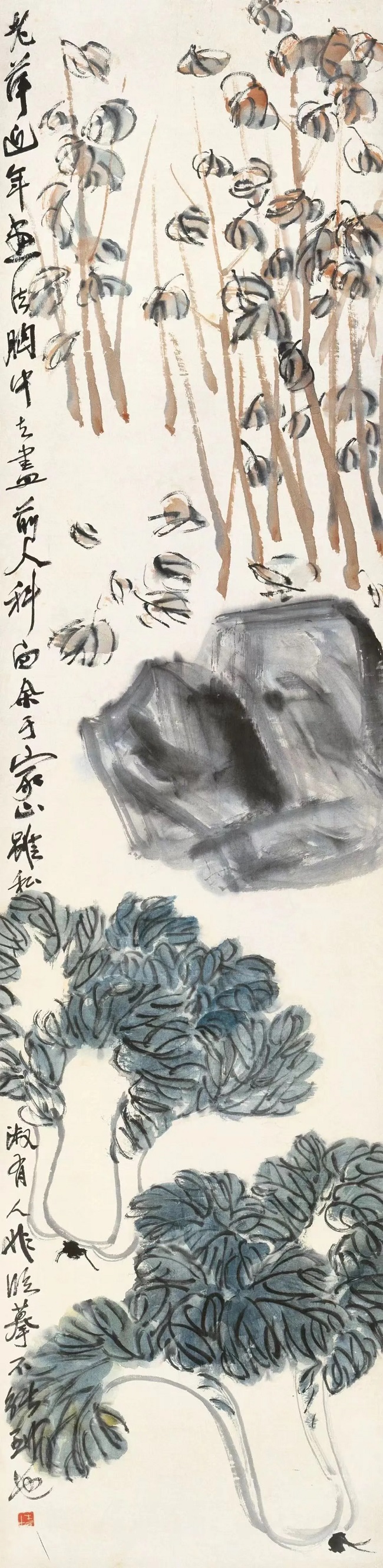

白菜胡萝卜 齐白石

138×34cm 纸本设色 1929年 北京画院藏

那年九月十八日,是阴历八月初七日,日本军阀,偷袭沈阳,大规模地发动侵略,我在第二天的早晨,看了报载,气愤万分。心想,东北军的领袖张学良,现驻北平,一定会率领他的部队,打回关外,收复失土的。谁知他并不抵抗。后来报纸登载的东北消息,一天坏似一天,亡国之祸,迫在眉睫。人家都说华北处在国防最前线,平津一带,岌岌可危,很多人劝我避地南行。但是大好河山,万方一概,究竟哪里是乐土呢?

那年,我长子良元,得了孙子,是他次子次生所生的孩子,取名耕夫,那是我的曾孙,我的家庭,已是四代同堂的了。我自担任艺术学院教授,除了艺院学生之外,以个人名义拜我为师的也很不少。门人瑞光和尚,从阜城门外衍法寺住持,调进城内,在广安门内烂漫胡同莲花寺当住持,已有数年,常到我处闲谈。他画的山水,学大涤子很得神髓,在我门弟子中,确是一个杰出人才,人都说他是我的高足,我也认他是我最得意的门人。

为了这件事,我心里很不高兴,本想我也辞职不干,石冥苦苦挽留,不便扫他的面子,就仍勉强地兼课下去。

同时,尚有两人拜我为师:一是赵羡渔,名铭箴,山西太谷人,是个诗家,书底子深得很。一是方问溪,名俊章,安徽合肥人,他的祖父方星樵,名秉忠,和我是朋友,是个很著名的昆曲家。问溪家学渊源,也是个戏曲家兼音乐家,年纪不过二十来岁。他的姑丈是京剧名伶杨隆寿之子长喜,梅兰芳的母亲,是杨长喜的胞妹,问溪和兰芳是同辈的姻亲,可算得是梨园世家(次溪按:问溪死得很早,大概不到十年,就故去了)。

你(次溪按:老人说的“你”,指的是我)家的张园,在左安门内新西里三号,原是明朝袁督师崇焕的故居,有听雨楼古迹。尊公篁溪学长在世时,屡次约我去玩,我很喜欢那个地方,虽在城市,大有山林的意趣。西天坛的森森古柏,一片苍翠欲滴,好像近在咫尺。

天气晴和的时候,还能看到翠微山峰,高耸云际。远山近林,简直是天开画屏,百观不厌。有时雨过天晴,落照残虹,映得天半朱霞,绚烂成绮。这样的景色,不是空旷幽静的地方,是不能见到的。

附近小溪环绕,点缀着几个池塘,绿水涟漪,游鱼可数。溪上阡陌纵横,稻粱蔬果之外,豆棚瓜架,触目皆是。叱犊呼耕,戽水耘田,俨然江南水乡风景,北地实所少见,何况在这万人如海的大都市里呢?

齐白石 《柳溪垂钓图》 1930年

我到了夏天,常去避暑。记得辛未那年,你同尊公特把后跨院西屋三间,让给我住,又划了几丈空地,让我莳花种菜,我写了一张《借山居》横额,挂在屋内。我在那里绘画消夏,得气之清,大可以洗涤身心,神思自然就健旺了。那时令弟仲葛、仲麦,还不到二十岁,暑期放假,常常陪伴着我,活泼可喜。我看他们扑蝴蝶,捉蜻蜓,扑捉到了,都给我做了绘画的标本。清晨和傍晚,又同他们观察草丛里虫豸跳跃,池塘里鱼虾游动,种种姿态,也都成我笔下的资料。

齐白石 《石芝图》 100×33cm 纸本设色 1931年

我当时画了十多幅草虫鱼虾,都是在那里实地取材的。还画过一幅《多虾图》,挂在借山居的墙壁上面,这是我生平画虾最得意的一幅。( 次溪按:袁督师故宅,清末废为民居,墙垣欹侧,屋宇毁败,萧条之景,不堪寓目。民国初元,先君出资购置,修治整理,添种许多花木,附近的人,称之为张园。先君逝世后,时局多故,庭园又渐见荒芜。一九五八年,我为保存古迹起见,征得舍弟同意,把这房地捐献给政府,今归龙潭公园管理。)

齐白石 《游虾图》 133×22cm 纸本水墨

袁督师故居内,有他一幅遗像,画得很好,我曾临摹了一幅。离故居的北面不远,有袁督师庙,听说也是尊公出资修建的,庙址相传是督师当年驻兵之所。东面是池塘,池边有篁溪钓台,是尊公守庙时游息的地方,我和尊公在那里钓过鱼。庙的邻近,原有一座法塔寺,寺已废圮,塔尚存在。

再北为太阳宫,内祀太阳星君,据说三月十九为太阳生日,早先到了那天,用糕祭他,名为太阳糕。我所知道的:三月十九是明朝崇祯皇帝殉国的日子,明朝的遗老,在清朝初年,身处异族统治之下,怀念故国旧君,不敢明言,只好托名太阳,太阳是暗切明朝的 “明” 字意思。相沿了二百多年,到民初才罢祀,最近连太阳糕也很少有人知道的了。

齐白石 《菜笋》 1930年代

太阳宫的东北,是袁督师墓,每年春秋两祭,广东同乡照例去扫墓,尊公每届必到,也曾邀我去参拜过的。我在张园住的时候,不但袁督师的遗迹,都已瞻仰过了,就连附近万柳堂、夕照寺、卧佛寺等许多名胜,也都游览无遗。万柳堂在清初是著名的,现在柳树已无一存,它邻近的拈花寺,地方倒很清静。

齐白石 《告白》 1930年 66.5×23.5cm 北京画院藏

齐白石 《告白》 1930年 66.5×23.5cm 北京画院藏

夕照寺地址很小,内有陈松画的松树,在庙里的右壁上面,画得苍老挺拔,确是一幅名画。卧佛寺在袁督师墓的西边,相距很近,听说作《红楼梦》的曹雪芹,晚年家道中落,曾在那里住过一时,我根据你作的《过雪芹故居》的诗句“红楼梦断寺门寒”,画了一幅《红楼梦断图》(次溪按:这幅图,我后来不慎遗失了)。

67×38cm 广东省博物馆藏

我连日游览,贤父子招待殷勤,我是很感谢的。我在《张园春色图》和后来画的《葛园耕隐图》上题的诗句,都是我由衷之言,不是说着空话,随便恭维的。我还把照像(相)留在张园借山居墙上,示后裔的诗说:“后裔倘贤寻旧迹,张园留像葬西山。”这首诗,也可算作我的预嘱哪!(次溪按:《张园春色图》和《钓虾图》,今存中央历史博物馆,《葛园耕隐图》今存广东省博物馆。)

民国二十一年(壬申·一九三二),我七十岁。正月初五日,惊悉我的得意门人瑞光和尚死了,他是光绪四年戊寅正月初八日生的,享年五十五岁。

他的画,一生专摹大涤子,拜我为师后,常来和我谈画,自称学我的笔法,才能画出大涤子的精意。我题他的画,有句说:“画水勾山用意同,老僧自道学萍翁。” 我对于大涤子,本也生平最所钦服的,曾有诗说 “下笔谁教泣鬼神,二千余载只斯僧。焚香愿下师生拜,昨夜挥毫梦见君。” 我们两人的见解,原是并不相背的。

齐白石赠瑞光相片

他死了,我觉得可惜得很,到莲花寺里去哭了他一场,回来仍是郁郁不乐。我想,人是早晚要死的,我已是七十岁的人了,还有多少日子可活!这几年,卖画教书,刻印写字,进款却也不少,风烛残年,很可以不必再为衣食劳累了,就自己画了一幅《息肩图》,题诗说:“眼看朋侪归去拳,哪曾把去一文钱。先生自笑年七十,挑尽铜山应息肩。” 可是画了此图,始终没曾息肩,我劳累了一生,靠着双手,糊上了嘴,看来,我是要劳累到死的啦!

瑞光 《白石老屋》 扇面 纸本设色

18.5×45cm 1924年 北京画院藏

我不胜其烦,明知他们诡计多端,内中是有肮脏作用的。况且我虽是一个毫无能力的人,多少总还有一点爱国心,假使愿意去听从他们的使唤,那我简直对不起我这七十岁的年纪了。

齐白石 《钟馗》 轴 纸本设色。133.5×34cm 无年款 北京画院藏

因此在无办法中想出一个办法:把大门紧紧地关上,门里头加上一把大锁,有人来叫门,我先在门缝中看清是谁,能见的开门请进,不愿见的,命我的女仆,回说“主人不在家”,不去开门,他们也就无法进来,只好扫兴地走了。这是不拒而拒的妙法,在他们没有见着我之时,先给他们一个闭门羹,否则,他们见着了我,当面不便下逐客令,那就脱不掉许多麻烦了。

冬,因谣言甚炽,门人纪友梅有东交民巷租的房子,邀我去住,我住了几天,听得局势略见缓和,才又回了家。

我早年跟胡沁园师学的是工笔画,从西安归来,因工笔画不能畅机,改画大写意。所画的东西,以日常能见到的为多,不常见的,我觉得虚无缥缈,画得虽好,总是不切实际。我题画葫芦诗说:“几欲变更终缩手,舍真作怪此生难。”不画常见的而去画不常见的,那就是舍真作怪了。

齐白石 《雨后云山图》纸本设色 138cm×62cm 1932年

我画实物,并不一味地刻意求似,能在不求似中得似,方得显出神韵。我有句说:“写生我懒求形似,不厌声名到老低。” 所以我的画,不为俗人所喜,我亦不愿强合人意,有诗说:“我亦人间双妙手,搔人痒处最为难。”

齐白石 《山外楼台云外峰》 1936年

我向来反对宗派拘束,曾云:“逢人耻听说荆关,宗派夸能却汗颜。”也反对死临死摹,又曾说过:“山外楼台云外峰,匠家千古此雷同。” “一笑前朝诸巨手,平铺细抹死工夫。”因之,我就常说:“胸中山水奇天下,删去临摹手一双。” 赞同我这见解的人,陈师曾是头一个,其余就算瑞光和尚和徐悲鸿了。

齐白石 《莲池书院》65×48 cm 1933年 作

我画山水,布局立意,总是反复构思,不愿落入前人窠臼。五十岁后,懒于多费神思,曾在润格中订明不再为人画山水,在这二十年中,画了不过寥寥几幅。

本年因你给我编印诗稿,代求名家题词,我答允各作一图为报,破例画了几幅,如给吴北江(闿生)画的《莲池讲学图》,给杨云史(圻)画的《江山万里楼图》,给赵幼梅(元礼)画的《明灯夜雨楼图》,给宗子威画的《辽东吟馆谈诗图》,给李释堪(宣倜)画的《握兰簃填词图》,这几幅图,我自信都是别出心裁经意之作。

民国二十二年(癸酉·一九三三),我七十一岁。你给我编的《白石诗草》八卷,元宵节印成,这件事,你很替我费了些心,我很感谢你的。我在戊辰年印出的《借山吟馆诗草》,是用石版影印我的手稿,从光绪壬寅到民国甲寅十二年间所作,收诗很少。

这次的《白石诗草》,是壬寅以前和甲寅以后作的,曾经樊樊山选定,又经王仲言重选,收的诗比较多。我题词说:“诽誉百年谁晓得,黄泥堆上草萧萧。” 我的诗,写我心里头想说的话,本不求工,更无意学唐学宋,骂我的人固然很多,夸我的人却也不少。从来毁誉是非,并时难下定论,等到百年以后,评好评坏,也许有个公道,可是我在黄土垅中,已听不见、看不着的了。

齐白石《白石诗草》

27cm×128cm 北京画院藏

谈到文字知己,倒也常常遇着,就说住在苏州的吴江金松岑(天翮)吧,经你介绍,我开始和他通讯。最近你受人之托,求他作传,他回信拒绝,并说:像齐白石这样的人,才不辱没他的文字。他这样看重我,我读了他给你的信,真是感激之余,喜极欲涕。我把一生经历,说给你听,请你笔录下来,寄给他替我做传记的资料。

齐白石 《知己有恩》 1933年

2.2cm×2.3cm×3cm 青田石 北京画院藏

知己有恩印章 边款

我的刻印,最早是走的丁龙泓、黄小松一路,继得《二金蝶堂印谱》,乃专攻赵㧑叔的笔意。后见天发神谶碑,刀法一变,又见三公山碑,篆法也为之一变。最后喜秦权,纵横平直,一任自然,又一大变。光绪三十年(甲辰)以前,摹丁、黄时所刻之印,曾经拓存,湘绮师给我作过一篇序。

民国六年(丁巳),家乡兵乱,把印拓全部失落,湘绮师的序文原稿,藏在墙壁内,幸得保存。十七年(戊辰),我把丁巳后在北京所刻的,拓存四册,仍用湘绮师序文,刊在卷前,这是我定居北京后第一次拓存的印谱。

齐白石 《松鹰图》 130.6cm×63.4cm

本年我把丁巳以后所刻三千多方印中,选出二百三十四印,用朱砂泥亲自重行拓存。内有因求刻的人促迫取去,只拓得一二页,制成锌版充数的。此次统都剔出,另选我最近所刻自用的印加入,凑足原数,仍用湘绮师原序列于卷首,这是我在北京第二次所拓的印谱。又因戊辰年第一次印谱出书后,外国人购去印拓二百方,按此二百方,我已无权再行复制,只得把庚午、辛未两年所刻的拓本,装成六册,去年今年刻的较少,拓本装成四册,合计十册,这是我第三次拓的印谱。

齐白石 《仙人洞图》

轴 纸本设色 144.8cm×33cm

无年款 (美国)弗利尔美术馆藏

齐白石 《红鹤》 1933年

八月十三日你的佳期,是我同吴北江两人证婚。你的夫人徐肇琼,画蝴蝶很有点功力,你怂恿她拜在我门下,“人之患好为人师”,既然贤伉俪出于一片至诚,我也就受之不辞了。

冬十二月二十三日,是我祖母马孺人一百二十岁冥诞之期。我祖母于光绪二十七年辛丑十二月十九日逝世,至今已过了三十二个周年了。她生前,我没有多大力量好好地侍奉,至今觉得遗憾得很。现在逢到她的冥诞,又是百二十岁的大典,理应竭我绵薄,稍尽寸心。

齐白石 《山水十二条屏》之《夕阳水渚》

138cm×62cm 立轴 纸本设色

1932年 重庆中国三峡博物馆藏

那天在家,延僧诵经,敬谨设祭。到了夜晚,焚化冥镪时,我另写了一张文启,附在冥镪上面,一起焚掉。文启说:“祖母齐母马太君,今一百二十岁,冥中受用,外神不得强得。今长孙年七十一矣,避匪难,居燕京,有家不能归,将至死不能扫祖母之墓,伤心哉!” 想起千里游子,远别故乡庐墓,望眼天涯,黯然魂销。况我垂暮之年,来日苦短,旅怀如织,更是梦魂难安。

民国二十三年(甲戌·一九三四),我七十二岁。我在光绪二十年(甲午)三十二岁时,所刻的印章,都是自己的姓名,用在诗画方面的而已。刻的虽不多,收藏的印石,却有三百来方,我遂自名为“三百石印斋”。

齐白石《三百石印富翁》

至民国十一年(壬戌)我六十岁时,自刻自用的印章多了,其中十分之二三,都是名贵的佳石。可惜这些印石,留在家乡,在丁卯、戊辰两年兵乱中,完全给兵匪抢走,这是我生平莫大的恨事。

齐白石《雨声庵》

民国十六年(丁卯)以后,我没曾回到家乡去过,在北平陆续收购的印石,又积满了三百方,三百石印斋倒也仍是名副其实,只是石质却没有先前在家乡失掉的好了。

齐白石《石癖》

上年罗祥止来,向我请教刻印的技法,求我当场奏刀。我把所藏的印石,一边刻给他看,一边讲给他听。祥止说:听我的话,如闻霹雳,看我挥刀,好像呼呼有风声。佩服得了不得,非要拜我为师不可,我就只好答允,收他为门人了。

本年又有一个四川籍的友人,也像祥止那样,屡次求我刻给他看,我把指示祥止的技法,照样地指示他。因此,从去年至今,不满一年的时间,把所藏的印石,全数刻完,所刻的印章,连以前所刻,又超过了三百之数,就再拓存下来,留示我子孙。

齐白石《人长寿》

我刻印,同写字一样。写字,下笔不重描,刻印,一刀下去,决不回刀。我的刻法,纵横各一刀,只有两个方向,不同一般人所刻的,去一刀,回一刀,纵横来回各一刀,要有四个方向。篆法高雅不高雅,刀法健全不健全,懂得刻印的人,自能看得明白。

齐白石《隔花人远天涯近》

我刻时,随着字的笔势,顺刻下去,并不需要先在石上描好字形,才去下刀。我的刻印,比较有劲,等于写字有笔力,就在这一点。而且写字可以对客挥毫,我刻印也可以对客奏刀。

齐白石 《中国长沙湘潭人也》

常见他人刻石,来回盘旋,费了很多时间,就算学得这一家那一家的,但只学到了形似,把神韵都弄没了,貌合神离,仅能欺骗外行而已。他们这种刀法,只能说是蚀削,何尝是刻印。老实说,真正懂得是刻的,能有多少人?

齐白石《 君子之量容人》

本年四月二十一日,宝珠又生了男孩,取名良年,号寿翁,乳名小翁子,这是我的第六子,宝珠生的第三子。

民国二十四年(乙亥·一九三五),我七十三岁。本年起,我衰败之像叠出,右半身从臂膀到腿部,时时觉得酸痛,尤其可怕的,是一阵阵的头晕,请大夫诊治了几次,略略似乎好些。

齐白石 《一年容易又秋风》

纸本立轴

136×33cm 约4.0平尺

款识:一年容易又秋风,少陵句也,又秋声亦不难也。齐璜白石山翁。

钤印: 木居士(白)

鉴藏印: 国为私印(朱)

题签: 苍苍亭爱玩,齐白石鸡头图。

钤印:齐大

我长子良元,时年四十七岁,三子良琨,时年三十四岁,兄弟俩带头,率领着一家子大大小小,把家务整理得有条有理,这都是我的好子孙哪!只有我妻陈春君,瘦得可怜,她今年已七十四岁啦。

我在茹家冲家里,住了三天,就同宝珠动身北上。我别家时,不忍和春君相见。还有几个相好的亲友,在家坐待相送,我也不使他们知道,悄悄地离家走了。十四日回到了北平。

这一次回家,祭扫了先人的坟墓,我日记上写道: “乌乌私情,未供一饱,哀哀父母,欲养不存。” 我自己刻了一颗 “悔乌堂” 的印章,怀乡追远之念,真是与日俱增的啊!

齐白石 《悔乌堂》

朱文 青田

8 cm×3.3 cm×4.2 cm

齐白石 《延 年》

纸本立轴

101.5×34cm 约3.1平尺

款识: 延年。九十老人白石尚客京华。

钤印: 白石(朱)、寄萍堂(白)

我病中,起初躺在床上,动弹不得,慢慢地可以活动些了,但穿衣着鞋,仍得有人扶持,宝珠殷勤照料,日夜不懈,真是难得。我养了一百多天,才渐渐地好了。

齐白石 《得利图》

纸本立轴 1933年作

134.4×33.2cm 约4.0平尺

款识:

1. 白石山翁。

2. 予七十岁后闭门谢客,今华青先生过谈第三次矣,欲得予画,检此赠之。时癸酉秋八月,将游巴蜀,齐璜白石记于燕。

钤印:

1. 老木(朱)

2. 白石翁(白)

民国二十五年(丙子·一九三六),我七十四岁。阴历三月初七日,清明节的前七天,尊公邀我到张园,参拜袁督师崇焕遗像。那天到的人很多,记得有陈散原、杨云史、吴北江诸位。

吃饭的时候,我谈起:“我想在西郊香山附近,觅一块地,预备个生圹。前几年,托我同乡汪颂年(诒书),写过 ‘处士齐白石之墓’ 七个大字的碑记。墓碑有了,墓地尚无着落,拟恳诸位大作家,俯赐题词,留待他日,俾光泉壤。”当时诸位都允承了,没隔几天,诗词都寄了来,这件事,也得感谢你贤父子的。

1936年,74岁的白石老人。

四川有个姓王的军人,托他住在北平的同乡,常来请我刻印,因此和他通过几回信,成了千里神交。春初,寄来快信,说:蜀中风景秀丽,物产丰富,不可不去玩玩。接着又来电报,欢迎我去。

宝珠原是出生在四川的,很想回娘家去看看,遂于阳历四月二十七日,即阴历闰三月初七日,同宝珠带着良止、良年两个孩子,离平南下。二十九夜,从汉口搭乘太古公司万通轮船,开往川江。

21x 23cm 1936年 北京画院藏

五月一日黄昏,过沙市。沙市形势,很有些像湘潭,沿江有山嘴拦挡,水从江中流出,江岸成弯形,便于泊船。四日未刻,过万县,泊武陵。我心病发作,在船内很不舒适,到夜半病才好了。

五日酉刻,抵嘉州。宝珠的娘家,在转斗桥胡家冲,原是酆都县属,但从嘉州登岸,反较近便。我们到了宝珠的娘家,住了三天,我陪她祭扫她母亲的坟墓,算是了却一桩心愿。我有诗说: “为君骨肉暂收帆,三月乡村问社坛。难得老夫情意合,携樽同上草堆寒。”

齐白石《双蛙蝌蚪图》

立轴 纸本 135cm×30cm

1936年 齐良迟旧藏

齐白石《蚕》

104.5 ×34.5cm 1936年

齐白石《挠背图》 1936年

川中山水之佳,较桂林更胜一筹。我游过了青城、峨嵋等山,就辞别诸友,预备东返。门生们都来相送。我记得俗谚有“老不入川”这句话,预料此番出川,终我之生,未必会再来的了。我留别门生的诗,有句云:“蜀道九千年八十,知君不劝再来游” ,就是这个意思。

八月二十五日离成都,经重庆、万县、宜昌,三十一日到汉口。住在朋友家,因腹泻耽了几天。九月四日,乘平汉车北行,五日到北平,回家。

齐白石《篆书中堂》

137.3 x 33.2cm 纸本 1936年

印文:白石

我背了一首《过巫峡》的诗给他听:“怒涛相击作春雷,江雾连天扫不开。欲乞赤乌收拾尽,老夫原为看山来。”俗谚说:“天无三日晴,地无三里平。”四川的天时地理,确有这样的情形。

民国二十六(丁丑·一九三七),我七十七岁。早先我在长沙,舒贻上之鎏给我算八字,说: “在丁丑年,脱丙运,交辰运。辰运是 丁丑年三月十二日交,壬午三月十二日脱。丁丑年下半年即算辰运,辰与八字中之戌相冲,冲开富贵宝藏,小康自有可期,惟丑辰戌相刑,美中不足。”

又说:“交运时,可先念佛三遍,然后默念辰与酉合若干遍,在立夏以前,随时均宜念之。”

又说:“十二日戌时,是交辰运之时,属龙属狗之小孩宜暂避,属牛羊者亦不可近。本人可佩一金器,如金戒指之类。” 念佛,带金器,避见属龙属狗属牛羊的人,我听了他话,都照办了。

齐白石《玉兰公鸡》

北京画院藏

齐白石《荷花小鱼》

无年款 北京画院藏

齐白石《三色雁来红》

北京画院藏

第二天,是阴历六月初一日,早晨见报,方知日军蓄意挑衅,事态有扩大可能。果然听到西边“嘭、嘭、嘭”的好几回巨大的声音,乃是日军轰炸了西苑。接着南苑又炸了,情势十分紧张。过了两天,忽然传来讲和的消息。但是,有一夜,广安门那边,又有“啪、啪、啪”的机枪声,闹了大半宵。

如此停停打打,打打停停,闹了好多天。到了七月二十八日,即阴历六月二十一日,北平天津相继都沦陷了。前几天所说的讲和,原来是日军调兵遣将、准备大举进攻的一种诡计。我们的军队,终于放弃了平津,转向内地而去。

齐白石《菊 花》

北京画院藏

这从来没曾遭遇过的事情,一旦身临其境,使我胆战心惊,坐立不宁。怕的是:沦陷之后,不知要经受怎样的折磨,国土也不知哪天才能光复,那时所受的刺激,简直是无法形容。我下定决心,从此闭门家居,不与外界接触,艺术学院和京华美术专科学校两处的教课,都辞去不干了。

齐白石《麻雀鸡冠花》

北京画院藏

亡友陈师曾的尊人散原先生于九月间逝世,我做了一幅挽联送了去,联道:“为大臣嗣,画家爷,一辈作诗人,消受清闲原有命;由南浦来,西山去,九天入仙境,乍经离乱岂无愁。” 下联的末句,我有说不尽的苦处,含蓄在内。我因感念师曾生前对我的交谊,亲自到他尊人的灵前行了个礼,这是我在沦陷后第一次出大门。

民国二十七年(戊寅·一九三八),我七十八岁。瞿兑之来请我画《超览楼禊集图》,我记起这件事来了!

前清宣统三年三月初十日,是清明后两天,我在长沙,王湘绮师约我到瞿子玖家超览楼去看樱花、海棠,命我画图,我答允了没有践诺。兑之是子玖的小儿子,会画几笔梅花,曾拜尹和伯为师,画笔倒也不俗。他请我补画当年的禊集图,我就画了给他,了却一桩心愿。

齐白石 《菊蝶图》

设色绢本 立轴 1938年作

款识:冷庵仁弟法正,戊寅,璜。

钤印:白石、年高身健不肯做神仙

六月二十三日,即阴历五月二十六日,宝珠生了个男孩,这是我的第七子,宝珠生的第四子。我的日记上写道: “二十六日寅时,钟表乃三点二十一分也。生一子,名曰良末,字纪牛,号耋根。此子之八字: 戊寅,戊午,丙戌,庚寅,为炎上格,若生于前清时,宰相命也。”

我在他的命册上批道: “字以纪牛者,牛,丑也,记丁丑年怀胎也。号以耋根者,八十为耋,吾年八十,尚留此根苗也。”

齐白石 《小蝌蚪找妈妈》

扇面镜心 设色纸本 1938年

题识:泊庐先生雅正。戊寅冬月画于旧京,白石齐璜随意一挥。

钤印:老齐

十二月十四日,孙秉声生,是良迟的长子。良迟是我的第四子,宝珠所生的第一子。今年十八岁,娶的是献县纪文达公后裔纪彭年的次女。宝珠今年三十七岁,已经有了孙子啦,我们家,人丁可算兴旺哪!

齐白石《多吉多子》

立轴 水墨纸本

款识:加纳先生雅属。齐璜白石山翁画于旧京寄萍堂之明窗。

钤印:木居士

136×33 cm. 约4平尺

齐白石《墨虾》

纸本墨笔 1938年

24cm×29.5cm 徐悲鸿纪念馆藏

款识:戊寅夏,悲鸿道兄在桂林闻予生第七子,遂画千里驹寄赠,予画此小册拾页报之。时冬初也,璜。

钤印:木人(朱文)

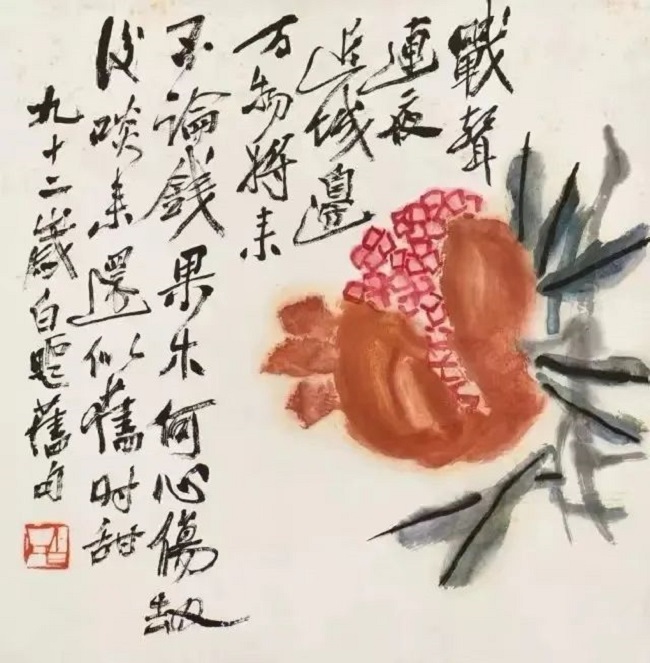

不料我有厚望的孩子,偏偏不能长寿,真叫我伤心!又因国难步步加深,不但上海、南京,早已陷落,听说我们家乡湖南,也已沦入敌手,在此兵荒马乱的年月,心绪恶劣万分,我的日记《三百石印斋纪事》,无意再记下去,就此停笔了。

齐白石《墨蟹图》

款识:三百石印富翁,齐璜行年七十八岁。

钤印:白石

民国二十八年(己卯·一九三九),我七十九岁。二十九年(庚辰·一九四○),我八十岁。

自己丑年北平沦陷后,这三年间,我深居简出,很少与人往还,但是登我门求见的人,非常之多。敌伪的大小头子,也有不少来找我的,请我吃饭,送我东西,跟我拉交情,图接近,甚至要求我跟他们一起照相,或是叫我去参加什么盛典,我总是婉辞拒绝,不出大门一步。

齐白石《心病复作 “停止见客” 门条》

纸本 67.7×35.2cm 1939年

辽宁省博物馆藏

齐白石《群蟹图》

水墨纸本 立轴 1939年作

款识:己卯冬十月,天气和暖,借山老人齐白石晨起呼儿磨墨一挥。

钤印:齐大

齐白石《启事》

1940年 117.5×38cm

北京画院藏

齐白石《门条》

1940年 72.5×26.5cm

辽宁省博物馆藏

我是想用这种方法,拒绝他们来麻烦的。还有给敌人当翻译的,常来讹诈,有的要画,有的要钱,有的软骗,有的硬索,我在墙上,又贴了告白,说: “切莫代人介绍,心病复作,断难报答也。”又说: “与外人翻译者,恕不酬谢,求诸君莫介绍,吾亦苦难报答也。”

齐白石《毕卓盗酒》

设色纸本 立轴

款识:宰相归田,囊底无钱,宁肯为盗,不肯伤廉。白石每画此老,必题此数字。

钤印:白石翁、吾家衡岳山下

这些字条,日军投降后,我的看门人尹春如,从大门上揭了下来,归他保存。春如原是清朝宫里的太监,分配到肃王府,清末,侍候过肃亲王善耆的。

二月初,得良元从家乡寄来快信,得知我妻陈春君,不幸于正月十四日逝世,寿七十九岁。春君自十三岁来我家,熬穷受苦,从无怨言。二十岁上跟我圆了房,这漫长岁月之间,重堂侍奉,儿女养育,家务撑持,避乱迁移,都是由她担负,使我免去内顾之忧。

齐白石《如此千里》

托片 纸本墨笔 69×34cm 1940年

北京画院藏

齐白石作画,夫人胡宝珠磨墨。

相处六十多年,我虽有恒河沙数的话,也难说尽贫贱夫妻之事,一朝死别,悲痛刻骨,泪哭欲干,心摧欲碎,做了一副挽联:“怪赤绳老人,系人夫妻,何必使人离别; 问黑面阎王,主我生死,胡不管我团圆。”又做了一篇祭文,叙说我妻一生贤德,留备后世子孙,观览勿忘。

良元信上还说,春君垂危之时,口嘱儿孙辈,慎侍衰翁,善承色笑,切莫使我生气。我想:远隔千里,不能当面诀别,这是她一生最后的缺恨,叫我用什么方法去报答她呢?

齐白石 《秋声》 1940年 首都博物馆藏

我在北平,住了二十多年,雕虫小技,天下知名,所教的门人弟子,遍布南北各省,论理,应该可以自慰的了,但因亲友故旧,在世的已无多人,贤妻又先我而去,有家也归不得,想起来,就不免黯然销魂了。

我派下男子六人,女子六人,儿媳五人,孙曾男女共四十多人,见面不相识的很多。人家都恭维我多寿多男,活到八十岁,不能说不多寿; 儿女孙曾一大群,不能说不多男; 只是福薄,说来真觉惭愧。

胡宝珠 《佛手双鼠图》 齐白石题款

齐良迟题签

胡宝珠 《群鹅》 齐白石题款

避世时期(一九三七——一九四八)

隔不多天,忽有几个日本宪兵,来到我家,看门人尹春如拦阻不及,他们已直闯进来,嘴里说着不甚清楚的中国话,说是“要找齐老头儿”。我坐在正间的藤椅子上,一声不响,看他们究竟要干些什么,他们问我话,我装聋好像一点都听不见,他近我身,我只装没有看见,他们叽哩咕噜,说了一些我听不懂的话,也就没精打采地走了。

事后,有人说: “ 这是日军特务,派来吓唬人的。” 也有人说:“是几个喝醉的酒鬼,存心来捣乱的。”我也不问其究竟如何,只嘱咐尹春如,以后门户要加倍小心,不可再疏忽,吃此虚惊。

白石老人在白石画屋。

民国三十一年(壬午·一九四二),我八十二岁,在七八年前,就已想到:我的岁数,过了古稀之年,桑榆暮景,为日无多,家乡辽远,白云在望,生既难还,死亦难归。北平西郊香山附近,在万安公墓,颇思预置生圹,备作他日葬骨之所,曾请同乡老友汪颂年写了墓碑,又请陈散原、吴北江、杨云史诸位题词做纪念。只是岁月逡巡,因循坐误,香山生圹之事,未曾举办。

齐白石 《陶然亭匾》

33×132.2cm 1942年

首都博物馆藏

齐白石 《陶然亭图》

镜心 设色纸本 33.5×44.5 cm

齐白石 《西江月·重上陶然亭望西山》 石刻

那年,我给你画的《萧寺拜陈图》,自信画得很不错。你请人题的诗词,据我看:傅治芗岳芬题的那首七绝,应该说是压卷。我同陈师曾的交谊,你是知道的,我如没有师曾的提携,我的画名,不会有今天。

陈师曾 像

师曾的尊人散原先生在世时,记得是二十四年乙亥的端午节左右,你陪我到姚家胡同去访问他,请他给我做诗集的序文,他知道了我和师曾的关系,慨然应允。没隔几天,序文就由你交来。我打算以后如再刊印诗稿,陈、樊二位的序文,一起刊在卷前,我的诗稿,更可增光得多了。

我自二十六年丁丑六月以后,不出家门一步。只在丁丑九月,得知散原先生逝世的消息,破例出一次门,亲自去拜奠。他灵柩寄存在长椿寺,我也听人说起过,这次你我同到寺里去凭吊,我又破例出门了。

(次溪按:散原太世丈逝世时,我远客江南,壬午春,我回平,偶与老人谈及,拟往长椿寺祭拜,老人愿偕往,归后,特作《萧寺拜陈图》给我,我征集题词很多。傅治芗丈诗云:“槃槃盖世一棺存,岁瓣心香款寺门。彼似沧洲陈太守,重封马鬣祭茶村。”老人谓着墨无多,而意味深长,此图此诗,足可并垂不朽。)

民国三十二年(癸未·一九四三),我八十三岁。自从芦沟桥事变至今,已过去了六个年头,天天提心吊胆,在忧闷中过着苦难日子。虽还没有大祸临身,但小小的骚扰,三头两天总是不免。

最难应付的,就是假借买画的名义,常来捣乱。我这个八十开外的老翁,哪有许多精力,同他们去作无谓周旋。万不得已,从癸未年起,我在大门上,贴了四个大字:“停止卖画。”

从此以后,无论是南纸店经手,或朋友们介绍,一概谢绝不画。家乡方面的老朋友,知道我停止卖画,关心我的生活,来信问我近况。我回答他们一首诗,有句云:“寿高不死羞为贼,不丑长安作饿饕。”我是宁可挨冻受饿,决不甘心去取媚那般人的。

我心里正在愁闷难遣的时候,偏偏又遭了一场失意之事:十二月十二日,继室胡宝珠病故,年四十二岁。宝珠自十八岁进我家门,二十多年来,善事我的起居,寒暧饿饱,刻刻关怀。我作画之时,给我理纸磨墨,见得我的作品多了,也能指出我笔法的巧拙,市上冒我名的假画,一望就能辨出。

齐白石 《工虫鸢尾花》 1943年

我偶或有些小病,她衣不解带地昼夜在我身边,悉心侍候。春君在世时,对她很是看重,她也处处不忘礼节,所以妻妾之间,从未发生龃龉。我本想风烛之年,仗她护持,身后之事,亦必待她料理,不料她方中年,竟先衰翁而去,怎不叫我洒尽老泪,犹难抑住悲怀哩!

齐白石 与 胡宝珠。

民国三十三(甲申·一九四四),我八十四岁。我满怀积忿,无可发泄,只有在文字中,略吐不幸之气。前年朋友拿他所画的山水卷子,叫我题诗,我信笔写了一首七绝,说:“对君斯册感当年,撞破金瓯国可怜。灯下再三挥泪看,中华无此整山川。” 我这诗很有感慨。我虽停止卖画,但作画仍是天天并不间断,所作之画,分给儿女们保存。

齐白石 《草间偷活》 1944年

轴 纸本墨笔 30cm × 39cm

我画的《鸬鹚舟》,题诗道:“大好江山破碎时,鸬鹚一饱别无知。渔人不识兴亡事,醉把扁舟系柳枝。” 我题门生李苦禅画的《鸬鹚鸟》,写过一段短文道:“此食鱼鸟也,不食五谷鸬鹚之类。有时河涸江干,或有饿死者,渔人以肉饲其饿者,饿者不食。故旧有谚云: 鸬鹚不食鸬鹚肉。” 这是说汉奸们同鸬鹚一样的 “一饱别无知” ,但 “鸬鹚不食鸬鹚肉”,并不自戕同类,汉奸们对之还有愧色哩。

齐百石 《秋水鸬鹚》 无年款

轴 纸本水墨 117cm×24cm

齐白石 《 红烛三鼠》 1948年

齐白石 《贝叶二虫》

101.3 × 34.2cm 1944年

齐白石《 九秋风物图 》

30.3×170cm 1944年 荣宝斋藏

民国三十四年(乙酉·一九四五),我八十五岁。三月十一日,即阴历正月二十七日,我天明复睡,得了一梦:立在余霞峰借山馆的晒坪边,看见对面小路上有抬殡的过来,好像是要走到借山馆的后面去。殡后随着一口没有上盖的空棺,急急地走到殡前面,直向我家走来。我梦中自想,这是我的棺,为什么走得这样快?看来我是不久人世了。心里头一纳闷,就惊醒了。

齐白石 《夜深独酌蟹初肥》

104 x 33.5cm 1945年

醒后,愈想愈觉离奇,就做了一副自挽联道:“有天下画名,何若忠臣孝子;无人间恶相,不怕马面牛头。”这不过无聊之极,聊以解嘲而已,到了八月十四日,传来莫大的喜讯:抗战胜利,日军无条件投降。我听了,胸中一口闷气,长长地松了出来,心里头顿时觉得舒畅多了。这一乐,乐得我一宵都没睡着,常言道,心花怒放,也许有点相像。

齐白石 《芋叶》

101× 32.5cm 1945年

北京画院藏

齐白石《渔翁得利》

101×33cm 无年款

避世时期(一九三七——一九四八)

民国三十五年(丙戌·一九四六),我八十六岁。抗战结束,国土光复,我恢复了卖画刻印生涯,琉璃厂一带的南纸铺,把我的润格,照旧地挂了出来。

齐白石 《山水十二条屏》 1925年

齐白石 《花卉草虫》册页 1935年

十月,南京方面来人,请我南下一游,是坐飞机去的,我的第四子良迟和夏文珠同行。先到南京,中华全国美术会举行了我的作品展览;后到上海,也举行了一次展览。

齐白石 《葡萄公鸡》 1923年

我带去的二百多张画,全部卖出,回到北平,带回来的“法币”,一捆一捆的数目倒也大有可观,等到拿出去买东西,连十袋面粉都买不到,这玩笑开得多么大啊!我真悔此一行。

齐白石《 钟馗搔背图》1936年

十二月十九日,女儿良欢死了,年十九岁。良欢幼时,乖巧得很,刚满周岁,牙牙学语,我教她认字,居然识了不忘,所以乳名小乖。有了她妹妹良止,乳名小小乖,她就叫作大小乖了。

可怜这个大小乖,自她母亲故去后,郁郁不乐,三年之间,时常闹些小病,日积月累,遂致不起,我既痛她短命,又想起了她的母亲,衰年伤心,洒了不少老泪。

民国三十六年(丁亥·一九四七),我八十七岁。三十七年(戊子·一九四八),我八十八岁。这两年,常有人劝我迁往南京、上海等地,我想起前年有人从杭州来信,叫我去主持西湖美术院,我回答他一诗,句云:“北房南屋少安居,何处清平著老夫?” 我在胜利初期,一片欢欣的希望,早已烟消云散,还有什么心绪,去奔走天涯呢?

齐白石《红荷双鸭》1951年

那时,“法币”已到末路,几乎成了废纸,一个烧饼,卖十万圆,一个最次的小面包,卖二十万圆,吃一顿饭馆,总得千万圆以上,真是骇人听闻。接着改换了“金圆券”,一元折合“法币”三百万圆。刚出现时,好像重病的人,打了吗啡针,缓过一口气,但一霎眼间,物价的涨风,一日千变,波动得大,崩溃得快,比了“法币”,更是有加无已。

齐白石 《长年》1948年

种烂纸,信用既已扫地,人们纷纷抢购实物,票子到手,就立刻去换上东西,价钱贵贱,倒也并不计较,物价因之益发上跳。囤积倒把的人,街头巷尾,触目皆是。他们异想天开,把我的画,也当作货物一样,囤积起来。拿着一堆废纸似的“金元券”,订我的画件,一订就是几十张几百张。

齐白石《佳果四帧》

齐白石《佳果四帧》 局部

我案头积纸如山,看着不免心惊肉跳。朋友跟我开玩笑,说:“看这样子,真是 ‘生意兴隆通四海,财源茂盛达三江’ 了。" 实则我耗了不少心血,费了不少腕力,换得的票子,有时一张画还买不到几个烧饼,望九之年,哪有许多精神,弄来许多废纸,欺骗自己呢?只得叹一口气,挂出 “暂停收件” 的告白了。

白石老人作画,摄于1948年冬。

(转载完毕)

本文选自《齐白石文集》

齐良迟 主编 《商务印书馆》出版

北京齐白石艺术研究会 版权所有

地址:北京市朝阳区甜水园商务中心A座204 网址:www.bjqbsyyh.com

技术支持:鸿峰科技 网站访问人数:11226